最近の調査で、「子どもを育てたくない」と考える若者が52% にも上ることが明らかになった。この数字は、日本社会における価値観の変化や経済的な現実を反映していると言えるだろう。

なぜこれほど多くの若者が子育てをためらうのか?本記事では、実際のデータやリアルな声をもとに、その背景を深掘りする。

1. なぜ若者は「子どもを育てたくない」と思うのか?

まず、若者が子育てをためらう主な理由を整理すると、以下の3つが挙げられる。

① 経済的な不安(生活費・教育費の負担)

② 仕事と育児の両立の難しさ(長時間労働・保育の問題)

③ 価値観の変化(自由な生き方を重視)

実際に、調査結果をグラフで見てみよう。

子育てをためらう理由(複数回答)

| 理由 | 割合 |

|---|---|

| 経済的な負担が大きい | 68% |

| 仕事と育児の両立が難しい | 55% |

| 自分の時間を大切にしたい | 40% |

| 日本の子育て環境が整っていない | 38% |

| パートナーと意見が合わない | 15% |

こうしたデータからも、経済的な理由が最も大きな要因 であることが分かる。次の章では、より具体的な「お金」の問題を掘り下げる。

2. 子育てにはいくらかかる? 経済的不安のリアル

子どもを育てるのにどれくらいの費用がかかるのか?実際のデータを見てみよう。

子育てにかかる総費用(幼稚園~大学卒業まで)

| 教育区分 | 公立 | 私立 |

|---|---|---|

| 幼稚園 | 約70万円 | 約160万円 |

| 小学校 | 約200万円 | 約900万円 |

| 中学校 | 約150万円 | 約420万円 |

| 高校 | 約140万円 | 約300万円 |

| 大学(4年間) | 約540万円 | 約780万円 |

| 合計 | 約1,100万円 | 約2,500万円 |

特に、私立に進学させる場合、教育費の負担はかなりのものになる。これに加えて、食費や習い事、医療費などの生活費もかかるため、「経済的に余裕がないと厳しい」と感じるのも無理はない。

また、奨学金を借りて大学を卒業する人が増え、若者自身が**「子どもの教育費を負担するどころか、自分の奨学金返済で精一杯」** という声も多い。

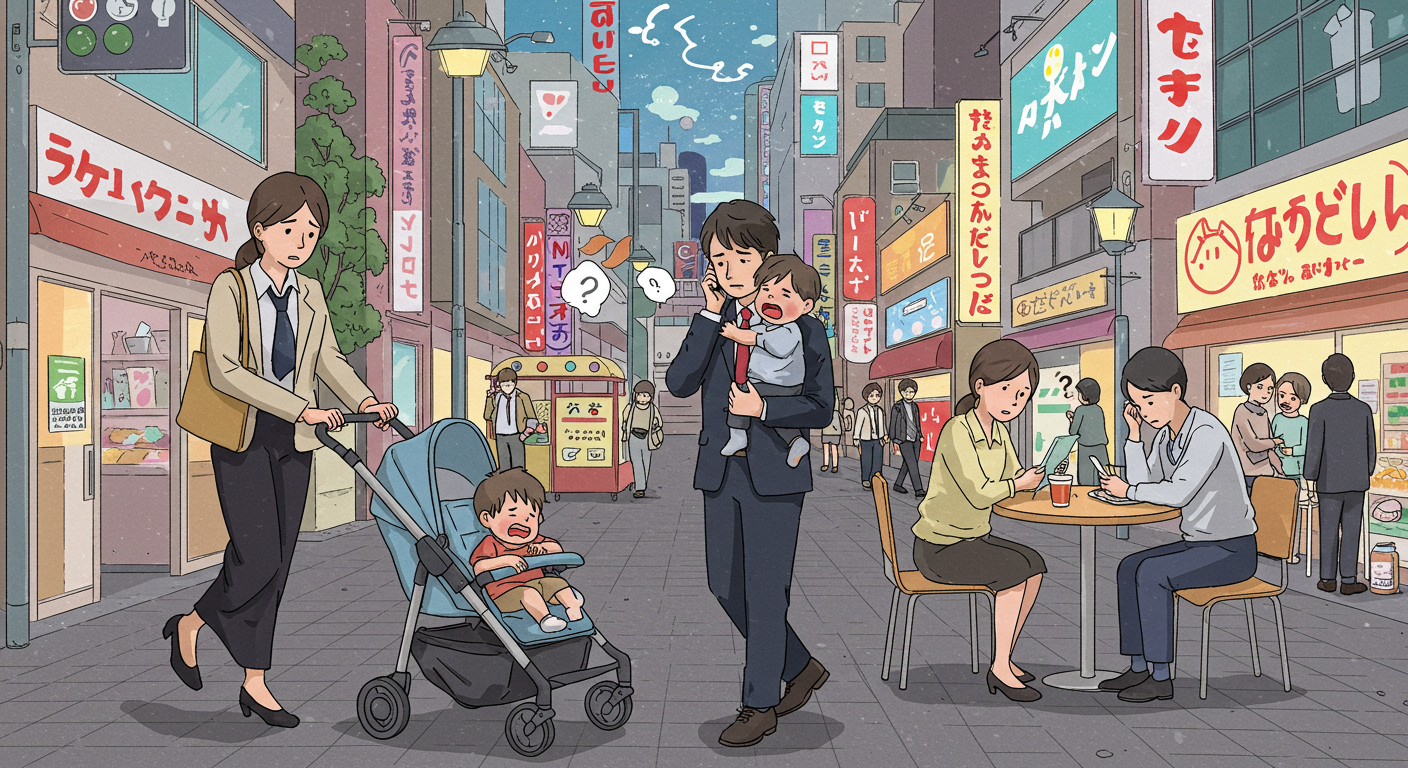

3. 仕事と育児の両立は本当に可能なのか?

日本の労働環境は、子育てと両立しやすいとは言えない。特に、以下の3つの問題が深刻だ。

① 長時間労働の文化

② 育休や時短勤務の取りづらさ

③ 保育園の待機児童問題

例えば、厚生労働省のデータによると、日本の平均労働時間は年間1,700時間以上 で、これは欧米諸国と比べても長い。

また、男性の育休取得率は依然として低く、2023年時点で14% 程度。実際には、「取得しづらい」「育休を取るとキャリアに影響する」という意識が根強い。

男性の育休取得率(国際比較)

| 国名 | 育休取得率 |

|---|---|

| スウェーデン | 90% |

| ノルウェー | 80% |

| ドイツ | 60% |

| 日本 | 14% |

このように、日本では育児の負担が女性に偏りがち であり、「ワンオペ育児」が問題視されている。これでは、ますます子育てのハードルが高くなってしまう。

4. 価値観の変化と「子どもを持たない選択」

近年、結婚や子育てに対する価値観が変わりつつある。

「子どもを持つことが当たり前」という時代は終わりつつあり、「自分の生き方を優先したい」という考え方が増えている。

「自分の時間を大切にしたい」 → 旅行・趣味・キャリアを重視

「精神的・身体的な負担を避けたい」 → 子育ては大変すぎる

「結婚自体にこだわらない」 → そもそも家庭を持つことに興味がない

こうした変化は、日本だけでなく、世界的なトレンドでもある。

5. 「子どもを持ちたい」と思える社会へ

では、少子化を防ぐために社会は何をすべきか?

① 給与の改善と経済的支援の拡充

② 育児と仕事を両立しやすい環境づくり

③ 価値観の多様性を認める社会へ

特に、子育て支援として「給付金の増額」や「保育の充実」を求める声が多い。実際に、フランスでは育児支援が手厚く、出生率が回復した例もある。

日本も、「子どもを持ちたい」と思える社会に変えていくことが、今後の大きな課題となるだろう。

まとめ

「子どもを育てたくない」と考える若者が52%もいる現実。その背景には、経済的不安、仕事との両立の難しさ、価値観の変化がある。

・育児には多額の費用がかかる → 経済的な不安が最大の要因

・仕事と子育ての両立が厳しい → 長時間労働・育休問題が課題

・価値観が多様化 → 「子どもを持たない生き方」も尊重される時代に

社会全体で「子育てしやすい環境」を作ることが、今後の少子化対策のカギになるだろう。

コメント