2025年も食料品の値上げが続いています。帝国データバンクの調査によれば、2025年上半期だけで5,000品目以上が値上げ予定とされており、家庭の食卓を直撃しています。今回は、値上げの背景と家計への影響、そして今すぐできる節約対策について解説します。

1. なぜここまで食料品が値上げされているのか?

1-1. 円安の影響で「輸入コスト」が急増

現在の為替は1ドル=160円前後で推移しており、原材料を海外から輸入する多くの食品企業にとってコストが膨らんでいます。日本は小麦や大豆、とうもろこし、食用油といった食料の多くを輸入に依存しており、円安が進むとその分、支払いが増える構造です。輸入コストの増大は企業の価格設定に大きく影響し、店頭価格に反映されてしまいます。

1-2. 原材料の国際価格が高騰

円安だけでなく、国際的な原材料価格の高騰も原因のひとつです。ウクライナ情勢による小麦やとうもろこしの供給不安、異常気象による不作などが背景にあります。FAO(国連食糧農業機関)の食品価格指数も高止まりしており、世界的に食料の奪い合いが激化しています。特に、食肉や乳製品の生産に必要な飼料価格が上がっており、畜産業への打撃が大きくなっています。

1-3. 人件費の上昇と働き手不足

食品工場や物流現場では深刻な人手不足が続いており、最低賃金の引き上げや待遇改善を迫られる企業が増えています。その結果、労働コストの増加が価格に転嫁されています。特に都市部ではアルバイトの確保が難しく、地方の生産拠点でも人件費が無視できない負担となっています。

1-4. 物流コスト増と「2024年問題」

トラックドライバーの残業規制が始まった「物流2024年問題」により、運送業界は時間当たりの配送量が減り、単価が上昇しています。加えて、ガソリン代や高速料金の上昇もコストを押し上げています。商品の仕入れから店舗に届くまでのコストが増えることで、消費者価格への上乗せが避けられない状況です。

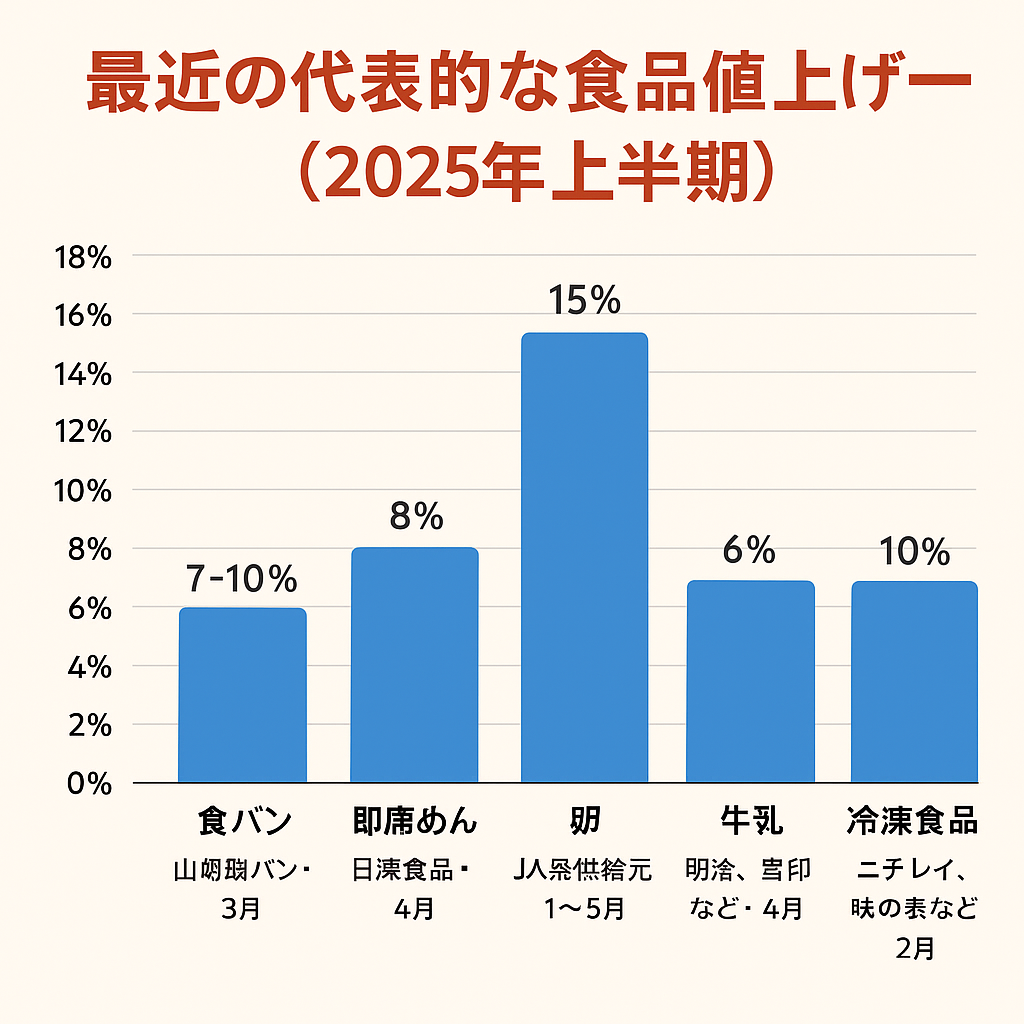

最近の代表的な食品値上げ一覧(2025年上半期)

| 食品カテゴリ | メーカー名 | 値上げ幅 | 値上げ時期 |

|---|---|---|---|

| 食パン | 山崎製パン | 約7〜10% | 2025年3月 |

| 即席めん | 日清食品 | 約8% | 2025年4月 |

| 卵 | JA系供給元 | 平均15% | 2025年1〜5月 |

| 牛乳 | 明治、雪印など | 約6% | 2025年4月 |

| 冷凍食品 | ニチレイ、味の素など | 約10% | 2025年2月以降 |

※ 出典:帝国データバンク「食品主要メーカーの価格改定予定一覧(2025年上半期)」

2. 家計にはどんな影響が出ているか?

2-1. 家計調査から見る「食費の増加」

総務省の家計調査によれば、2024年から2025年にかけて食費の支出は平均で月3,000〜4,000円増加しており、特に子育て世帯や単身世帯への負担が顕著です。外食を控えたり、食材の買い控えを行う家庭も増加しています。

2-2. 日用品・エネルギーも同時値上げでダブルパンチ

食費だけでなく、電気代・ガス代・トイレットペーパーや洗剤といった日用品もじわじわと値上げが続いています。生活に欠かせない固定支出の上昇により、自由に使えるお金が減り、「可処分所得」が目に見えて縮小している家庭も少なくありません。

2-3. 実質賃金とのギャップが拡大

賃金が多少上がっても、物価の上昇幅がそれを上回っているため、実質的な生活水準は下がっています。特に非正規労働者や年金生活者は、値上げ分を補填できるだけの収入増が難しく、節約生活が常態化しています。

2-4. 栄養バランスや「食の安全」にも影響

値上げにより、安い食品に頼る機会が増え、野菜・果物・たんぱく質の摂取が減少しているという声も聞かれます。また、コスト削減のために輸入食品への依存度が高まり、「食品添加物」や「品質不安」に対する消費者の不安も高まっています。

3. 今すぐできる対策&節約術

3-1. 基本は「まとめ買い」「冷凍保存」「特売日を活用」

安売りの日にまとめ買いし、冷凍保存を活用するだけで数千円の節約につながります。特に卵や肉、豆腐、パンなどは冷凍保存しやすく、無駄なく使い切れます。買い物リストを事前に作成し、不要な購入を防ぐ工夫も重要です。

3-2. プライベートブランド(PB)や業務スーパーを活用

イオン、セブン&アイ、西友などが提供するPB商品は、品質を保ちつつ価格が安定しており、コスパ抜群です。また、業務スーパーでは冷凍野菜や加工食品を低価格で大量に購入でき、家族世帯や作り置きに最適です。

3-3. 食材宅配サービスで効率よく食費管理

Oisixのような食材宅配サービスでは、献立を考える手間が省ける上に、新鮮な食材が届き、無駄買いも減ります。初回お試しセットなどを活用すれば、コスパ良く試すことが可能です。

4. 今後どうなる?2025年後半の値上げ予測と備え

4-1. 円安が続けばさらに価格は上がる可能性

2025年後半も、アメリカの金融政策次第では円安がさらに進行する可能性があり、輸入コストは一段と上昇しかねません。円安が長期化すれば、今後も値上げの波は収まらず、さらなる節約対策が求められます。

まとめ

食料品の値上げは様々な要因が複雑に絡み合って起きています。家計への影響はすでに広範囲に及び、食生活や栄養バランス、安全性にも波及しています。ただし、正しい情報と柔軟な工夫によって、家計を守ることは可能です。冷静に現状を把握し、今日からできる節約を始めましょう。

コメント