はじめに:ユニセフ最新報告書が明かす“日本の子ども”の現実

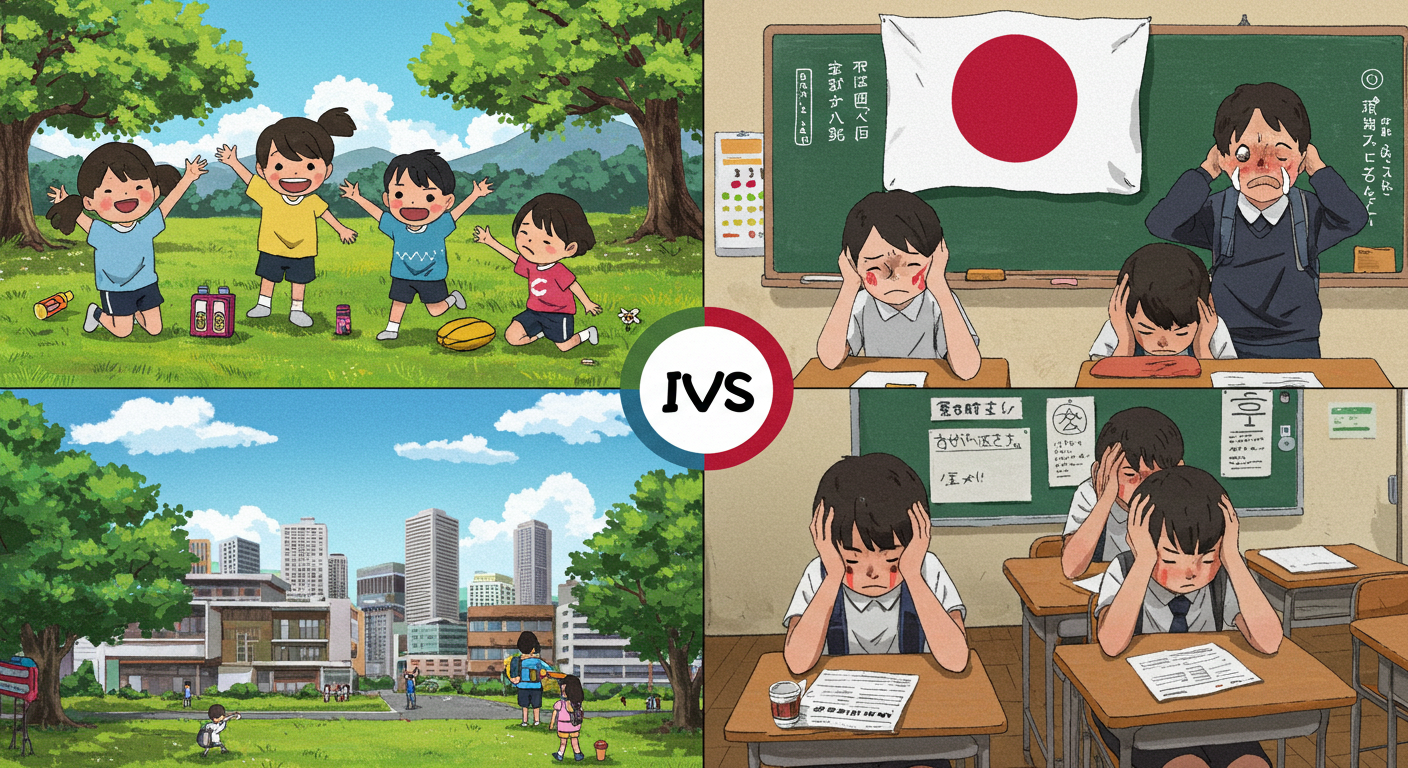

2025年に発表されたユニセフ(国連児童基金)の最新調査で、日本の「子どもの幸福度」が再び世界水準と比べて大きく後れを取っていることが明らかになりました。このランキングは、各国の子どもたちがどれだけ健康で幸せに暮らしているかを評価するものであり、世界的にも注目される指標のひとつです。

かつては経済的豊かさが幸福と直結すると考えられていましたが、近年では「心の健康」や「人間関係」、「教育環境」といった要素の重要性が再評価されています。日本の子どもたちは一見恵まれているように見えても、実は見えにくい課題を多く抱えているのです。

本記事では、ユニセフの報告書をもとに、ランキングの概要、日本の順位低下の理由、他国との違い、そして今後の改善策について詳しく解説します。

ユニセフ「子どもの幸福度ランキング」とは?

ユニセフが発表する「子どもの幸福度ランキング(Report Card)」は、先進国を中心に子どもの生活状況を比較する国際的な調査です。調査は定期的に行われており、今回の2025年版では、経済協力開発機構(OECD)およびEU加盟国など、40か国以上が対象となりました。

評価基準は3つの柱で構成

- 身体的健康(肥満率、運動量など)

- 精神的幸福(生活満足度、自己肯定感など)

- スキル・教育(学力、社会的スキルなど)

これらの指標をもとに、各国の子どもたちがどのような環境で成長しているかを評価しています。数値は統計資料や子ども本人のアンケート結果から導き出されており、子育て政策の見直しや支援の指針としても活用されています。

日本の順位は何位?過去との比較

2025年の最新ランキングで、日本は**総合で28位(前年は23位)**という結果でした。OECD平均を下回る水準であり、特に「精神的幸福度」と「生活満足度」で大きな課題を抱えていることが浮き彫りになりました。

- 身体的健康:10位前後(比較的上位)

- 教育スキル:5位(学力テストなどで高評価)

- 精神的幸福:最下位グループ(35位以下)

このように、日本は教育や身体面での数値は高いものの、精神的な充実度や幸福感では大きく遅れをとっているのが実情です。

なぜ日本の子どもの幸福度は低いのか?5つの要因

日本の順位が低い理由には、複数の構造的課題が存在します。以下に主な5つの要因を紹介します。

1. 精神的幸福の低さ

ユニセフ報告書では、日本の子どもたちの生活満足度や自己肯定感の低さが顕著であると指摘されています。特に中高生の自殺率の高さや、SNSによるストレス、孤独感が問題視されています。

2. 詰め込み型の教育制度

OECDのPISAテストなどで高得点を出す一方、学校でのストレスやプレッシャーが強く、「楽しい」と感じられる教育環境が少ないことも問題です。順位重視の進学制度は、自己肯定感を削ぐ要因にもなっています。

3. 相対的貧困と家庭環境の格差

日本の子どもの相対的貧困率は約13.9%(厚労省調査)。特にひとり親世帯や非正規雇用の家庭では、子どもへの投資が難しい状況が続いています。経済格差が教育格差や文化格差にも直結しています。

4. 社会的支援の少なさ

子育て家庭に対する経済的・心理的サポートが十分とは言えません。北欧諸国に比べ、保育や相談窓口、放課後支援などの「セーフティネット」が薄く、孤立しやすい家庭環境が子どもの幸福度に影響を与えています。

5. 働く親の長時間労働

親が過重労働により子どもと過ごす時間が取れないことも、子どもたちの心の充足度に影響しています。共働き世帯が増える一方で、保育の質や量が追いついていない現状も課題です。

幸福度上位の国に学ぶ“子ども中心社会”のあり方

2025年のユニセフランキングで上位に入ったのは、オランダ、ノルウェー、スウェーデンといった北欧諸国です。これらの国々では、子どもを「社会全体で育てる」という理念が根づいており、次のような特徴があります。

- 学校の宿題が少なく、自由時間が多い

- 教師と生徒の関係がフラットで尊重されている

- 経済格差を減らす再分配制度が整備されている

- 親の労働環境に柔軟性があり、家庭重視の政策が取られている

これらの国々は、学力だけでなく「子ども自身の満足度」に重きを置いた社会づくりを実現しています。

日本がとるべき改善策とは?

日本でも少しずつ、子どもの幸福度を高めるための施策が進められています。たとえば、こども家庭庁は2023年の設立以降、児童相談所の強化やヤングケアラーへの支援などに取り組んでいます。

しかし、抜本的な改善には次のような視点が不可欠です。

- 教育制度の見直し:評価重視から「子ども自身の学び」を大切にする転換

- 社会的サポートの拡充:ひとり親世帯や貧困層への支援強化

- 親へのサポート:働き方改革と子育て両立支援の両立

- 子どもの声を聴く場の設置:自治体や学校レベルでの子ども会議や意見交換の場を増やす

まとめ:子どもの“今”を見つめ、行動する大人に

子どもの幸福度が低いという事実は、単なるランキング以上に私たち社会全体のあり方を問うものです。親や教育者、地域、そして政策を担う人々が、子どもたちの「心の声」にもっと耳を傾ける必要があります。

大人の背中を見て、子どもは未来を描いていきます。だからこそ、一人ひとりが「子どもにとっての幸せとは何か」を考え、行動を変えていくことが大切です。

【参考資料・出典】

コメント